Schnallt euch an, das wird wieder ein längerer „Ritt“. Ich beginne mit etwas Theorie, und wenn euch das zu langatmig und ohne Bilder zu langweilig ist, springt einfach weiter zum Kapitel Belize.

Diese Strecke sind wir auf unserer wundervollen Reise leider viel zu schnell gefahren. Zum einen waren wir schon sehr auf die Verschiffung über den „Darién Gap“ fokussiert, und zum anderen haben uns die Vorurteile in unserem Kopf das Leben schwer gemacht, sodass wir nur schwer über unsere Bedenken hinwegsehen konnten. Im Nachhinein möchte ich beide Punkte ein wenig näher beleuchten.

Der Darién Gap

An dem Punkt, an dem sich der nord- und südamerikanische Kontinent berühren, gibt es nicht viel mehr als Sumpf und ein paar Schmugglerrouten. Mehr dazu im Abschnitt Panama. Vorab aber schon einmal ein Bild aus der Luft.

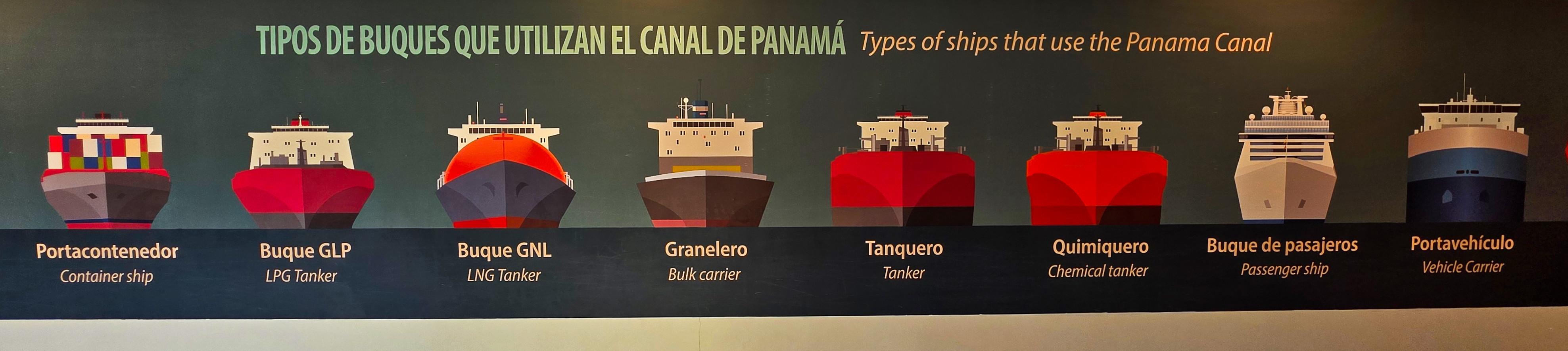

Das Auto muss also über das Karibische Meer von Panama nach Kolumbien verschifft werden. Wir wollten es unbedingt in einem Container haben und nicht per RoRo (Roll-on/Roll-off) transportieren – einfach weil es zu viele Berichte gab, dass die Autos hinterher leer waren. Natürlich braucht es Zeit, einen passenden Container und ein Schiff zu finden. Wir mussten uns deshalb rechtzeitig zumindest auf einen Zeitraum für die Verschiffung festlegen. Ab diesem Moment stand das ungefähre Datum fest, und wir haben einen Plan gemacht, wie viele Kilometer pro Tag wir fahren mussten, um die vor uns liegenden 2.400 Kilometer rechtzeitig bis nach Panama zu schaffen. Zu all den anderen Kleinigkeiten und Details, die beim Verschiffen zu beachten sind, erzähle ich später im Abschnitt Panama mehr.

Die Grenzübergänge – berühmt und berüchtigt

Jeder dieser Grenzübergänge ist im Prinzip gleich und trotzdem völlig unterschiedlich. Viele hilfreiche Informationen findet man in der iOverlander-App sowie in Reiseberichten auf YouTube, sowohl in Textform als auch als Videos. Dennoch ist es völlig normal, dass ein Grenzübergang zwischen einer und sieben Stunden dauern kann.

Vor jeder Grenze steht ein ganzer Trupp an Geldwechslern, die nach unserer Erfahrung relativ faire Kurse angeboten haben. Außerdem gibt es sogenannte „Helfer“, die Reisende ansprechen und ihr Wissen über die bürokratischen Abläufe nutzen, um damit etwas Geld zu verdienen. Einige von ihnen sprechen ein wenig Englisch und helfen beim Übersetzen. In den meisten Fällen waren sie sehr hilfreich und haben uns den Grenzübertritt deutlich erleichtert. Die Bezahlung war freiwillig und lag bei uns zwischen 20 und 40 Euro, was wir absolut angemessen fanden. Trotzdem war es wichtig, stets zu kontrollieren, ob die Daten auf dem Import Permit mit den Fahrzeugdaten übereinstimmen. Marke, Fahrgestellnummer und Hersteller müssen exakt stimmen. Aus „Hymer“ (Ausbau) wird sonst schnell einmal „Hyundai“.

Der längste Grenzübergang für uns war der nach Nicaragua. Nicht, weil die Beamten schwierig waren, sondern weil wir die meiste Zeit in der Schlange standen. Einmal sogar am falschen Schalter.

Hier ein kurzer Abriss, wie so ein Grenzübergang in der Regel abläuft, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Jede Station befindet sich in einem anderen Gebäudeteil, und Kopien kann man oft nur in einer kleinen Hütte auf der anderen Straßenseite machen. Dort befinden sich auch fliegende Händler und Imbissbuden. Die Reihenfolge der Stationen ist an jeder Grenze etwas anders, und auch die Autoversicherung bekommt man mal in einem Bürogebäude, mal in einer einfachen Bude. Meist gibt es dort auch gleich Getränke und Obst. Inzwischen hat auch hier die IT Einzug gehalten, und viele Dinge werden mittlerweile online erledigt. In fast jedem Büro steht inzwischen ein Kopierer.

Typischer Ablauf eines Grenzübertritts:

- Ausreise im Pass einstempeln.

- Mit dem Pass und einer Kopie zum Schalter oder Gebäude für die Ausreise des Autos.

- Einreise der Personen in das nächste Land mit den Kopien der Ausreise aus dem vorherigen Land sowie einem Nachweis, wo man sich während des Aufenthalts aufhält. Obwohl das Prinzip von Camping und Wohnmobilen (Casa Rodante) bekannt ist, gibt es keinen offiziellen Vorgang dafür. Deshalb zeigen wir meist eine Buchung mit Stornomöglichkeit vor.

- Autoeinreise mit Kopie der letzten Ausreise (TIP: temporäres Import Permit).

- Oft schon parallel zu Punkt 4: Durchfahrt mit dem Auto durch eine Desinfektionsanlage.

- Abschluss der Autoversicherung.

In Nicaragua, Costa Rica und Panama wurden zwischen Punkt 3 und 4 zusätzlich Fahrzeugbegehungen durchgeführt.

Nicht alle Lebensmittel dürfen über die Grenze mitgenommen werden. Deshalb ist es wichtig, die Vorschriften genau zu lesen und die entsprechenden Lebensmittel vorher aufzubrauchen oder zu entsorgen.

In Nicaragua dürfen keine Drohnen, Ferngläser, professionelles Kamera-Equipment, Harpunen oder große Messer eingeführt werden. Die Drohne und das Fernglas haben wir deshalb nach Panama vorausgeschickt. Mein großes Küchenmesser habe ich so zurückgelassen, dass es jemand finden konnte. Unsere Kamera war nicht professionell genug, um Probleme zu verursachen.

In Panama muss man zuerst die Autoversicherung kaufen, bevor man überhaupt für ein TIP anstehen darf. Ohne unseren Helfer hätten wir das Versicherungsbüro im zweiten Stock über einem Restaurant, erreichbar nur über eine schmale Stahlwendeltreppe, vermutlich gar nicht gefunden. Leider hat er dann unbemerkt unsere Versicherungspolice einbehalten und erst wieder herausgegeben, nachdem er seine Bezahlung erhalten hatte. Es gab kein Feilschen und keine Diskussion, aber wir hatten beide das Gefühl, dass er uns ohne Bezahlung die Police nicht zurückgegeben hätte.

Wir haben viel gelesen, um jeden Grenzübertritt so reibungslos wie möglich zu gestalten. Wir haben große Grenzstationen mit viel LKW-Verkehr gemieden und waren immer früh am Morgen vor Ort. Unser längster Grenzübergang dauerte zwei Stunden und fünfzehn Minuten, und das nur, weil wir uns einmal am falschen Schalter angestellt hatten.

Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen: Nicht ein einziges Mal waren die Beamten oder die Menschen an den Grenzen unfreundlich, unhöflich oder nicht hilfsbereit. Sie sind ernst und lächeln oft erst, wenn alles erledigt ist, aber sie haben sich geduldig mit unserem schlechten Spanisch auseinandergesetzt und unsere Fragen nach den nächsten Schritten so oft wiederholt, bis auch wir es verstanden hatten. Auf unserem Weg durch Zentralamerika haben wir viele Vorurteile begraben, von denen wir vorher nicht einmal wussten, dass wir sie hatten.

Belize

Zum Abschied gab es in Mexiko noch einmal einen grandiosen Himmel mit stürmischem Wetter.

Im ersten Land nach Mexiko war die Einreise dank eines Helfers erstaunlich problemlos. Die Amtssprache ist Englisch, was uns beim Zurechtfinden natürlich enorm geholfen hat. Wir hatten irgendwo in den Kommentaren gelesen, dass Touristen in Belize keine Autoversicherung mehr benötigen. Offiziell liest man in den Einreisebestimmungen jedoch weiterhin, dass eine Versicherung vorgeschrieben ist. Spießig oder nicht – wir haben uns für die sichere Variante entschieden und eine abgeschlossen. Glücklicherweise, denn keine halbe Stunde später gerieten wir in eine Polizeikontrolle, und ohne Versicherung wäre eine saftige Strafe fällig gewesen. Ein Hoch auf das typisch deutsche Verhalten, Regeln zu befolgen.

Shipyard

Seit Mexiko haben wir immer wieder bestaunt, wie – und vor allem wie viele – Personen man mit einem kleinen Laster, einem Moped oder auf der Ladefläche irgendeines Fahrzeugs transportieren kann. Hier standen die Männer zwischen Pritsche und Fahrerkabine, und wenn die Polizei kam oder die Äste der Bäume zu tief hingen, duckten sie sich einfach weg.

Unser erster Anlaufpunkt war ein kleiner Ort mit einer Maya-Ruinenstadt. Auf dem Weg dorthin fuhren wir durch gepflegtes, üppiges Farmland mit sehr ordentlichen Häusern und Ställen. Der Unterschied zu Mexiko war deutlich. Erst als wir die Pferdekutschen, die Männer mit schwarzen Hosen, weißen Hemden und schwarzem Hut und die Frauen mit langen Kleidern und Hauben sahen, wurde uns klar, worum es sich handelte. Später erfuhren wir, dass das Land hier eine Mennoniten-Siedlung aus dem Jahr 1958 ist, gegründet von deutschen und niederländischen Siedlern.

Indian Church

Der kleine Ort liegt an einem riesigen Süßwassersee, der nach Feierabend gerne zum Planschen genutzt wird. Wir beobachteten eine Familie mit vier Kindern, die mit zwei Mopeds ankam. Die Mutter hatte eines der größeren Kinder und das Baby dabei, der Vater die beiden anderen. Das war für uns der Beginn einer erstaunlichen Erkenntnis darüber, was – und vor allem wie viel – man mit einem Moped transportieren kann.

Übernachten konnten wir bei Mauricio, der seinen Vorgarten zu einem kleinen Campground umfunktioniert hat. Er arbeitet als Guide im nahegelegenen Naturschutzgebiet und erzählte uns spannende Dinge über die Natur. Kurz nachdem es dunkel geworden war, holte er uns aus dem Auto und zeigte uns einen handtellergroßen Skorpion, der nachts einfach im Gras zwischen Zelten und Autos umherkroch. Auf den ersten Blick wirkt er braun und unscheinbar, bis man ihn mit Schwarzlicht anstrahlt. In Mauricios Garten gab es übrigens nicht nur für die Hühner, sondern auch für die wilden Vögel einen Futterplatz.

Leider war uns auch hier nicht nach Verweilen. Zum einen waren der Platz und der Strand voller Müll. Es gab zwar Mülltonnen, doch die waren seit Wochen nicht mehr geleert worden. Die Leute stiegen aus dem Auto, angelten ein wenig, aßen etwas, warfen ihren Müll zum Fenster hinaus und fuhren wieder weg. Mag sein, dass ich zu sehr Europäer bin, aber der Umgang mit dem Müll hat mich wirklich sehr gestört.

Lamanai

Am nächsten Morgen brachen wir früh zu den Ruinen der alten Maya-Stadt Lamanai auf. Hier haben die Archäologen noch lange nicht alles ausgegraben, und doch erstreckt sich das Areal bereits über eine riesige Fläche. Wir waren früh dran, und außer uns waren nur zwei weitere Besucher dort. Das Gefühl, ein einsamer Forscher und Entdecker mitten im Dschungel zu sein, war großartig.

Ich habe es nicht übers Herz gebracht, noch mehr Bilder dieser verborgenen Stadt auszusortieren. Es sind jetzt eben ein paar mehr geworden.

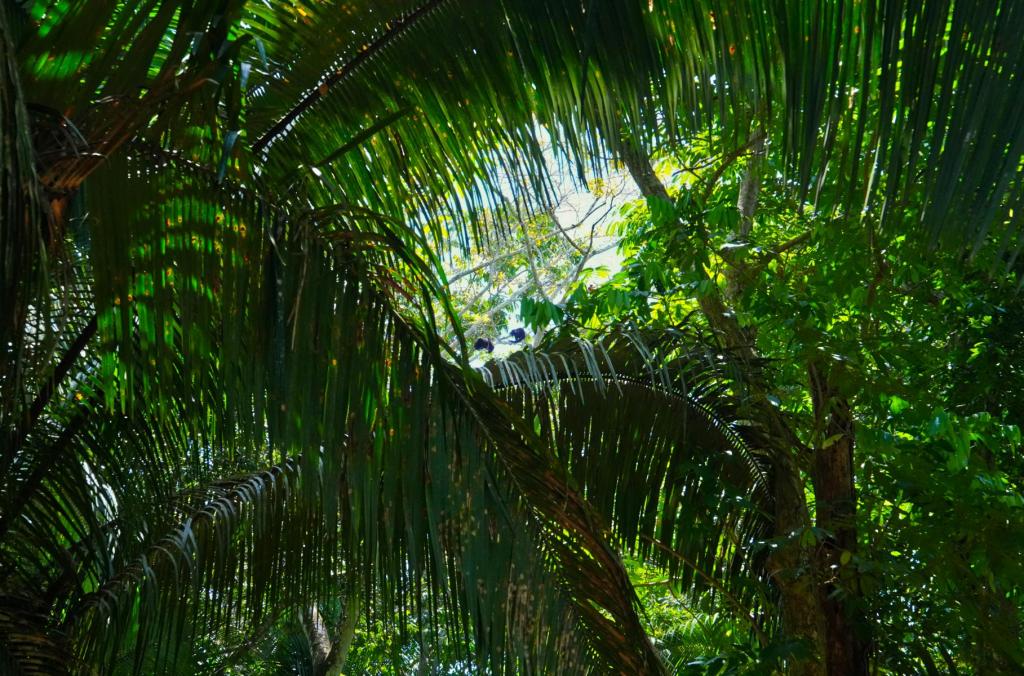

An verschiedenen Stellen rund um die Gebäude konnte man sich kaum unterhalten. Die Brüllaffen in den Bäumen waren lautstark miteinander beschäftigt.

Wieder auf dem Weg aus dem Dschungel heraus kamen wir an einigen botanischen Schönheiten (nein, ich meine nicht Rainer) und an wild wachsendem Kaffee vorbei.

Orange Walk Town

Da wir keine frischen Lebensmittel über die Grenze mitnehmen konnten, mussten wir in der nächsten „größeren“ Stadt einkaufen. Sehr schnell lernten wir, dass es in Belize nur selten Vollsortimenter wie Walmart gibt – und wenn, dann ausschließlich in der Hauptstadt. Die meisten „Supermercados“ führten nur abgepackte Waren. Obst und Gemüse bekam man an Straßenständen oder in kleinen Geschäften (Tiendas).

Was mich zusätzlich gewundert hat: Die „Supermercados“ sind fast alle in chinesischer Hand. Auch die Unternehmen, die Trinkwasser abfüllen, stehen unter chinesischer Leitung. Dennoch sind die 20-Liter-Pfandflaschen einer Marke nicht mit denen einer anderen austauschbar. Nachdem wir zweimal Flaschen wegwerfen (bzw. verschenken) mussten, weil es je nach Gegend nur die eine oder die andere Marke gab und Trinkwasser-Abfüllstationen wie im Süden der USA oder in Mexiko nicht existierten, haben wir den Wassertank des Autos direkt mit den 20-Liter-Flaschen befüllt und die Flaschen anschließend gleich für das Pfand zurückgegeben.

Die Warn- und Hinweisschilder an den Straßen haben zumindest ein wenig für die verpassten Wildlife-Begegnungen entschädigt. So wussten wir immerhin, was wir verpasst hatten.

The Happy Manatee

Voller guter Hoffnung auf ein paar Tage Karibik-Feeling fuhren wir an die Atlantikküste, um ein wenig zu entspannen. Der Campingplatz unter kanadischer Leitung war wunderschön und sehr gepflegt. Ein Angestellter sorgte den ganzen Tag dafür, dass Strand und Platz sauber blieben.

Womit wir schlicht nicht gerechnet hatten, waren die Auswirkungen der Regenzeit. Unser Verständnis davon war: „Es regnet halt.“ Aber weit gefehlt: Es war stürmisch, der Strand lag voller Algen, die der Wind angespült hatte, und Himmel sowie Wasser waren grau und aufgewühlt. Was uns aber endgültig die Lust verdarb, waren die Sandflöhe. Obwohl der Besitzer jeden zweiten Tag sprühte, waren die Biester nicht auszuhalten. Bei der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit konnten wir die Fenster nicht einfach geschlossen halten (Prinzip Backofen), und das Moskitonetz war für die Viecher schlicht zu grobmaschig.

The Maya King Waterfall

Auf der Suche nach Abkühlung und weit weg von den Sandflöhen fuhren wir ins Landesinnere zu einem Wasserfall, in dem man baden kann.

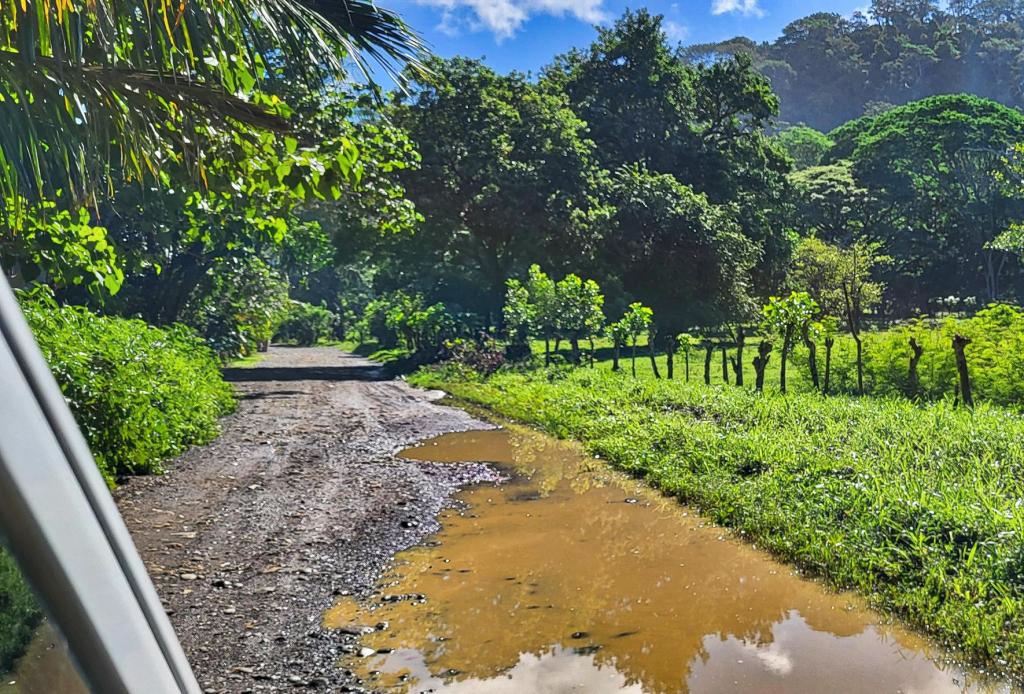

Immer wenn wir auf den Sand- oder Schotterstraßen unterwegs waren, hatte ich das Gefühl, im Hof der nächsten Farm zu landen. Aber nein – wir waren richtig.

Die Wasserfälle waren gut mit Wegen und Treppen erschlossen, und das Wasser war kühl und sauber. Im Wasser treibend in den Dschungel hinaufzuschauen, war für mich fast mystisch. Nach und nach trudelten dann auch andere Badegäste ein, um die kühle Stille zu genießen. Es gab ein paar ganz normale Moskitos, die sich gut aushalten ließen. An den Leitern der Pools versammelten sich kleine Fische, die für ein echtes Spa-Erlebnis sorgten.

Am Zugang zu den Fällen befand sich eine große Halle mit einem ehemaligen Restaurantbereich, der Platz für mindestens eine Busladung Menschen bot. Offenbar kommen heute nicht mehr so viele Besucher wie früher. Auch an anderen Orten in Belize fiel uns auf, dass vieles ein wenig vernachlässigt wirkte – nicht heruntergekommen, aber verlassen.

Als wir ein paar Tage später mit einem Guide aus San Ignacio sprachen, löste sich das Rätsel. Belize war und ist das Stück Karibik, das sich fast jeder US-Amerikaner und Kanadier leisten konnte. Viele „Expats“, meist aus der Hippie- oder Surfergeneration, leben hier. Sie und auch viele Einheimische hatten sich mit dem Tourismus eine gute und stabile Einnahmequelle geschaffen. Dann kam Corona, und der Rest erklärt sich von selbst. Erst seit Kurzem läuft der Tourismus langsam wieder an. Für die ganzen Nobelresorts gilt das allerdings nicht – die funktionierten schon lange wieder. Die Preise sind landesweit trotzdem immer noch sehr selbstbewusst.

Hopkins Village

Diese kleine Stadt gilt als Szenetreff für Surfer und Freigeister, die dem Trott des normalen Lebens entkommen sind. Viele Alt-Hippies, Künstler und Gastronomen haben sich hier angesiedelt. Wir fanden tatsächlich einen wunderschönen Platz zum Übernachten, direkt am Meer, mit Picknickplätzen und Cabanas. Die Aussicht war großartig. Tagsüber gab es viele Besucher, aber nachts war es völlig ruhig.

Zum anderen, wie könnte es auch anders sein, die Rückkehr der blutsaugenden Monster. Was soll ich sagen: Wir standen am Strand, also auch hier wieder Sandflöhe, und niemand hatte gespritzt. Trotz Einsprühen mit Autan und geschlossenen Moskitonetzen hatte ich am nächsten Morgen über hundert Stiche an Beinen und Armen.

San Ignacio

Weiter auf dem Weg zur Grenze nach Guatemala blieben wir dann doch noch in San Ignacio hängen. Dort gibt es einen sehr schönen Campingplatz, fußläufig zur Innenstadt und trotzdem grün und ruhig. Der Platz war super gepflegt und für belizische Verhältnisse gar nicht so teuer. Es gab eine Gemeinschaftsküche sowie saubere Duschen und Toiletten. Die Besitzerfamilie sorgte außerdem dafür, dass wir alle reifen Früchte probierten, die der Garten zu bieten hatte. Zusätzlich gab es ein paar Apartments und ein größeres Haus, das noch nicht ganz fertiggestellt war. Die Stechfliegen hielten sich in Grenzen und die Spaziergänge in den Ortskern waren abwechslungsreich.

Nach einem Tag stellten wir fest, dass nicht nur Menschen den Campingplatz genossen, sondern auch eine ganze Reihe von tierischen Besuchern. Besonders die beiden Tukane, die sich jeden Morgen in den Fensterscheiben des Hauses betrachteten, bereiteten uns viel Freude. Leider waren wir nicht schnell genug, um auch die Cuy (Riesenmeerschweine) zu fotografieren, bevor sie wieder verschwanden.

In der Stadt gab es eine kleine Fußgängerzone mit vielen Bistros und ein Café, das den besten Kaffee servierte, den ich seit Langem getrunken hatte.

Hier kamen wir an einem kleinen Reisebüro vorbei und entschieden uns schließlich doch für eine der zahlreich angebotenen Fluss- und Höhlentouren. Unter anderem kann man dabei einen Tag lang durch den Dschungel wandern und in jede Cenote hinab- und wieder hinaufsteigen. Das war mir allerdings eindeutig zu anstrengend. Die Variante, auf dem Fluss treibend eine Höhle mit einer Cenote zu durchqueren, entsprach da schon eher meinem Geschmack.

Nohach Che‘en Caves

Wir wurden am Campingplatz abgeholt und zum Eingang des Nationalparks gebracht. Dort gab es die großen Schwimmringe, die Helme für die Höhle und natürlich den Guide, der darauf achtete, dass keiner verloren ging.

Zum Glück hatten wir uns für die frühe Tour entschieden. Unsere Gruppe bestand nur aus dem Guide und uns, und selbst später in der Höhle waren wir allein. Zum Höhleneingang führte eine kurze Wanderung mit zwei Flussquerungen durch den Dschungel. Dabei erfuhren wir viel über Bäume und Früchte und konnten an den Spuren auf dem Boden sehen, welche Früchte die Brüllaffen am liebsten mochten. Am Höhleneingang hatten wir noch Zeit, uns abzukühlen und eine Runde im klaren Wasser zu schwimmen.

Nach der Höhle ließen wir uns ganz entspannt den Fluss hinunter bis zum Anlegeplatz treiben.

Als wir wieder am Parkeingang ankamen, war der gesamte Parkplatz voll mit Bussen. Allein in der Höhle, so wie wir sie erlebt hatten, war um diese Uhrzeit niemand mehr. An den Schwimmreifen, die noch auf Hintern warteten, konnte man jedoch gut erkennen, dass hier vor Corona täglich Tausende von Touristen durchgeschleust wurden.

Guatemala

Ich weiß nicht genau, was ich mir unter Guatemala vorgestellt hatte. Aber es war überraschend anders, und irgendwie ist es schon peinlich, wie wenig ich von dem Land wusste.

Unser erstes Ziel war Tikal, die antike „Schwesterstadt“ von Calakmul in Mexiko. Nach den Erzählungen standen die Maya-Herrscher der beiden Städte in ständigem Wettbewerb miteinander – mal im Handel, mal im Krieg, je nachdem, was gerade passte. Also ganz so, wie die Welt auch heute noch tickt.

Tikal

Auch Tikal liegt mitten in einem riesigen Dschungel, der durch einen Nationalpark geschützt ist. Eine etwa 20 Kilometer lange Straße führt durch den Park bis zur antiken Stadt. Man muss vorher einen genauen Plan haben, denn die Tageseintritte für die Stadt und auch die Campingplatzgebühren müssen schon am Eingang bezahlt werden. Wenn man später verlängern will, muss man wieder zurück zum Eingang fahren. Die Bürger Guatemalas zahlen etwa ein Drittel dessen, was Touristen bezahlen. Darüber lässt sich politisch diskutieren – allerdings bitte nicht mit dem Kassenpersonal, denn das würde die Schlange nur noch länger machen.

Jeder Tag und jede Übernachtung werden für jede Person einzeln ausgedruckt. Für zwei Nächte Camping und je einen Tageseintritt sind das also schon sechs Blätter. Wohl dem, der keine Großfamilie vor sich in der Schlange hat. Einen Parkplatz am Kassengebäude gab es auch nicht, und in jedem Auto saß ein Fahrer mit laufendem Motor, bereit, schnell genug aus dem Weg zu fahren. Erstaunlicherweise hat das reibungslos und ohne Aufregung funktioniert.

Die 20 Kilometer lange Straße durch den Dschungel hat eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 45 km/h – nicht schneller! Die Zeit für die Durchfahrt wird kontrolliert: Am Eingang bekommt man einen Zettel, auf dem die Uhrzeit notiert wird, und bei der Ankunft in Tikal wird wieder auf die Zeit geschaut. Wer zu schnell war, hat ein Problem. Aufwendiger als Radar, aber es schafft Arbeitsplätze. Übrigens ist die Straße so eng, dass man unterwegs nicht einfach anhalten kann.

Schließlich erreicht man einen großen Platz. Rundherum befinden sich einige Hotels, ein großes Restaurant, viele fliegende Händler, der Parkplatz und der Campingplatz. Am Eingang zur Maya-Stadt gibt es dann noch einen Stand, an dem man die Ausdrucke von der Parkkasse in verschiedenfarbige Armbänder umtauschen muss. Diese wurden beim Eintritt in die Stadt und auf dem Campingplatz täglich kontrolliert. Umständlich, aber es funktioniert.

Wir gingen schon sehr früh am Morgen in die Stadt. Zum einen waren wir in den ersten Stunden fast allein, und zum anderen war die Hitze so früh noch erträglich. Ein Schweizer Ehepaar, das wir am Tag zuvor getroffen hatten, meinte sogar, sie hätten am Morgen einen Jaguar gehört. In der Broschüre von Tikal wird zwar darauf hingewiesen, dass es Jaguare auf dem Gelände geben könnte, aber ich glaube, da war eher der Wunsch der Vater des Gedankens.

Schon die ersten Schritte waren beeindruckend. Leider hatte es noch nicht genug geregnet, und der „Aguada del Crocodilo“ war mehr Sumpf als See – Krokodile ließen sich keine blicken. Suchen wollte ich auch nicht, zu viele Zähne. Dafür fanden sich überall auf den Wegen Spuren von Affenfrühstück. Selbst die Toilettenhäuschen und Picknickplätze sind so angelegt, dass sie sich geschmeidig in das historische Umfeld einfügen.

Auf die hohen Pyramiden kann man hinaufsteigen. Nicht über die Treppen an der Front, wie früher die Priester, sondern über Holztreppen, die an den Rückseiten so angebaut wurden, dass sie auf keinem Foto stören. Ich weiß, es sind viele Bilder, aber das Gelände ist riesig. Es umfasst sechs große Pyramiden und insgesamt etwa 33 Gebäudekomplexe. Wir waren den ganzen Tag unterwegs und haben trotzdem nicht alle gesehen. Ich schreibe die ganze Zeit von „Stadt“ – und ja, denkt euch die Bäume weg, dann erkennt ihr es.

Von den höheren Pyramiden und Tempeln hat man einen unglaublichen Rundblick – nichts als Dschungel und Wildnis. Bei gutem Wetter und mit einem Fernglas kann man sogar die Spitze der Pyramide von Calakmul in Mexiko sehen. Ich habe es versucht, bin aber schon an der richtigen Himmelsrichtung gescheitert.

Viele indigene Stämme besinnen sich wieder auf ihren alten Glauben, den sie schon vor den Spaniern und dem Christentum hatten. So werden auch wieder Altäre gebaut und geweiht. Schamanen und Maya-Priester halten an ihren angestammten Plätzen in der Stadt erneut Zeremonien ab.

Ich bin froh, dass nicht die gesamte Identität der Ureinwohner verloren gegangen ist und dass sich die Menschen wieder ihrem ursprünglichen Naturglauben annähern können. Auch die moderne Esoterik-Gemeinde schließt sich hier schnell an. Bei der älteren weißen Dame allerdings, die von einem Schamanen in Mayatracht durch die Stadt geführt wurde und an bestimmten Stellen mit einer Feder beräuchert wurde, musste ich mir dann doch auf die Zunge beißen. Ob ihr wohl schon jemand das mit den Menschenopfern erklärt hat?

Abends auf dem Campingplatz bekamen wir dann noch einmal hohen Besuch. Die Coatimundi (Nasenbären – eher Katze als Bär) kamen aus dem Gebüsch, um zu sehen, ob die Menschen etwas Essbares hinterlassen hatten.

Flores

Es war Zeit zum Einkaufen und zur Planung, wie wir unseren Weg durch Zentralamerika fortsetzen wollten. Nächster Halt also: der „Lago de Petén Itzá“ mit der schönen Stadt Flores. Auf dem etwas höher gelegenen gegenüberliegenden Ufer fanden wir einen fantastischen Campingplatz – mit Pool, Aussicht und Panorama. Wenn wir Lust hatten, konnten wir an der Bar kalte Getränke bestellen und abends Burger essen. Das Ehepaar, dem der Campingplatz gehört, war superfreundlich und hilfsbereit. Hier erfuhren wir viel darüber, wie Corona den zart aufblühenden Tourismus in Mittelamerika um Jahre zurückgeworfen hat.

Flores selbst ist keine große Stadt, hat aber viel Flair. Der historische Stadtkern liegt auf einer kleinen Insel mitten im See. Er ist über eine Brücke mit dem Auto erreichbar, am einfachsten gelangt man jedoch mit dem Boot hin und her.

In den letzten beiden Jahren ist das Wasser stark gestiegen, und die Uferpromenade steht in weiten Teilen unter Wasser. Für die Bewohner ist das kein Drama: Mit ein paar alten Betonsteinen und Paletten ist schnell ein neuer Anleger gebaut. Die Überfahrt kostet rund einen Euro pro Person. An manchen Stellen wird ein Brett auf den Bordrand gelegt, sodass auch Mopeds mit den Booten übersetzen können. Natürlich kann man auch die Autofähre nehmen – wenn man mutig ist.

Die kleinen Autos mit den Nummern sind übrigens Tuk-Tuks, kleine Taxis, die überall hin- und durchkommen. Für ein paar Cent fährt man mit ihnen quer durch die ganze Stadt.

Natürlich gibt es auch einen Teil von Flores, der nicht historisch ist und weniger Touristen anzieht. Dort haben wir ein DHL-Paket aufgegeben. Unsere Drohne und das Fernglas schickten wir schon einmal nach Panama voraus, da Nicaragua die Einfuhr nicht erlaubt. Es darauf anzulegen, wäre, sagen wir mal, suboptimal für die Reisekasse gewesen.

Planung und Entscheidungen

Bei all unseren Überlegungen, wie wir am reibungslosesten durch Mittelamerika fahren könnten, spielten mehrere Punkte eine große Rolle:

- Wie viel zeitlichen Vorlauf müssen wir für die Verschiffung nach Kolumbien einplanen? Gibt es freie Container und – schwieriger – wie schnell findet sich ein Container-Buddy (siehe Panama)?

- Wie lange brauchen wir für die rund 2.000 Kilometer lange Strecke von Guatemala bis nach Panama? Wir konnten die benötigte Fahrzeit und den Straßenzustand kaum einschätzen.

- Welche Grenzübergänge wählen wir, damit wir nicht zwischen hunderten von LKW-Fahrern stecken?

- Welche Strecken sind sicher? Das Auswärtige Amt warnt in seinen Länderberichten vor bestimmten Routen.

- Wann wird uns die Regenzeit so sehr zusetzen, dass die Straßen nicht mehr befahrbar sind?

- Last but not least: Wie lange halten wir die Hitze noch aus?

All das betrachtet, trafen wir eine Entscheidung, von der wir im Nachhinein nicht mehr so überzeugt sind. Wir entschieden uns für einen Verschiffungstermin Mitte Mai und planten die Strecke entsprechend mit wenig Zeit zum Erkunden.

Was wir jetzt wissen:

- Die Wartezeiten für die Verschiffung sind gering. Wenn man sich etwa vier Wochen vorher meldet, ist nur das Finden eines Container-Buddys etwas mühsam.

- Die Hauptrouten sind gut befahrbar, und auch in der Regenzeit ändert sich das kaum.

- Sinnvoll war tatsächlich das Anfahren kleiner Grenzübergänge – allerdings führte uns das wieder von den Hauptrouten weg.

- Überfälle sind weitgehend eine Sache der Vergangenheit. Die Länder setzen auf den Tourismus und sind entsprechend konsequent in der Strafverfolgung. Allerdings gibt es eine eiserne Regel, die schon ab Mexiko gilt: Nachts wird nicht gefahren! Keine Ausnahme.

- Wir stiegen auf Hotels um, da wir im Auto bei der Hitze einfach nicht mehr schlafen konnten. Die Preise waren absolut verkraftbar.

Na ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Wenigstens liefert uns das genug Gründe, in das ein oder andere Land zurückzukehren. Am meisten bedauere ich, dass wir uns in Guatemala nicht die Zeit genommen haben, den Lago de Atitlán und die Stadt Antigua zu besuchen. Das werden wir sicher zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Hier sind ein paar Schilder und Eindrücke, die wir auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel mitgenommen haben.

Die Straßen sind ausgezeichnet und wir kamen gut voran.

Rio Dulce

Dieser Ort im Süden von Guatemala liegt an der natürlichen Wasserstraße, die den Lago Izabal mit dem Atlantik verbindet. Wir kamen in einer der vielen Marinas am See unter. Auf der Seeseite lagen die kleinen Boote, und auf dem Parkplatz standen die Camper. Beide brauchten Toiletten und Duschen – das ergänzte sich perfekt.

Ohne Zweifel ist das Boot hier das Hauptverkehrsmittel. Es wird sowohl für den privaten und individuellen Verkehr als auch für den öffentlichen Nah- und Postverkehr genutzt. Wir wollten unbedingt die Stadt Livingston an der Atlantikküste besuchen. Im Büro der Marina konnten wir uns für die Bootstour anmelden. Vom Anlegesteg der Marina ging es ins Ortszentrum, wo noch einige Leute zustiegen, die Verwandte besuchen wollten oder ihre Waren bis zur Endstation mitnahmen.

Mit einem kleinen Schlenker in Richtung See kamen wir am „Castillo de San Felipe de Lara“ vorbei. Es liegt an der schmalsten Stelle des Flusses und schützte den Zugang zum See vor Piraten. Fertiggestellt wurde das Fort 1536 und nach König Philipp IV. von Spanien benannt. Im Laufe der Geschichte war es zeitweise in französischer Hand und wurde nach seiner teilweisen Zerstörung im Jahr 1739 wieder aufgebaut. Es blieb ein Streitobjekt in allen weiteren Kriegen, bis die Spanier endgültig abgezogen waren und die Amerikaner kein Interesse mehr zeigten.

Auf dem Weg zur Küste fuhren wir durch eine unglaublich schöne Wasserlandschaft. Die Wasserstraße ist eine bunte Mischung aus indigenen Dörfern mit ihren traditionellen Hütten und ihrer ursprünglichen Lebensweise. Näher bei den Städten gibt es Hütten, die größer und besser in Schuss sind als die der Indigenen. Hier wohnen Menschen, die sich bewusst aus der modernen Welt zurückgezogen haben.

Ein weiterer, nicht kleiner Teil der Anwohner am Fluss sind die Hotels. Urlauber aus aller Welt kommen hierher, um diese beeindruckende Flusslandschaft zu genießen. Dazu gesellen sich einige Yachten, die vom Atlantik aus hineinsegeln oder -fahren, um sich von Meer, Wetter und Salzwasser zu erholen.

Lasst die Bilder auf euch wirken: Das ist nicht nur eine der schönsten Ecken der Welt, die ich bisher gesehen habe. Es ist auch ein großes Manatee-(Seekuh-)Refugium. Weite Teile der Wasserstraße am breiten Ende sind für Motorboote gesperrt.

Während der Fahrt lieferten wir noch ein Paket an eine ältere Segelyacht und setzten ein paar Kinder an der Schule ab, die wir am Nachmittag wieder abholten. In Guatemala gilt Schulpflicht für jedes Kind: Mindestens sechs Jahre Schule muss jeder absolviert haben. In jedem kleinen Dorf gibt es deshalb eine Kirche und eine Schule.

Nicht nur die Menschen haben sich ans Leben im Wasser angepasst. Links vom Steg schwamm ein Hund zur Schule auf der Nachbarinsel, um sein Kind abzuholen. Die Mutter kam mit dem eigenen Kanu nach, aber der Hundi konnte es anscheinend nicht mehr abwarten.

Am Atlantik, in der Stadt Livingston angekommen, fielen uns mehrere Dinge auf. Es ist sehr touristisch, allerdings kein Hochpreistourismus. Die Stadt wirkt eher dreckig und vermüllt und hat ihre besseren Tage wohl schon hinter sich. Die Bevölkerung ist überwiegend indigener oder afrikanischer Abstammung.

Auf dem Rückweg lief alles genau umgekehrt. Río Dulce ist ein Ort, an den ich auf alle Fälle zurückkehren möchte. Die Hotels am Fluss sehen einfach zu einladend aus. Kleidung braucht nicht viel Platz im Koffer: Es ist heiß genug für einen Hauch von Nichts und einen Badeanzug. Mückenspray ist allerdings ein Muss, und diesem sollte man sehr großzügig Platz einräumen.

Honduras

Der Grenzübergang nach Honduras war verblüffend einfach. Die Checkliste für cleveres Reisen haben wir brav befolgt:

Punkt eins: große und geschäftige Grenzübergänge vermeiden. Check!

Punkt zwei: früh am Morgen da sein. Check!

Punkt drei: nicht die Hauptstrecke von San Pedro Sula in den Süden fahren, da es auf dieser Lieblingsstrecke der Touristen schon Überfälle gegeben hat. Check!

Punkt vier: Hauptstrecken nutzen, weil hier die Straßenqualität besser ist. Check!

Auf diesem Stück durch die Berge lernten wir ein ländliches, wunderschönes Honduras kennen. Das Thema Müll war hier zwar deutlich besser, aber eben nicht überall. Leider hätten wir uns an Punkt vier (siehe oben) halten sollen. Für rund 220 Kilometer in idyllischer Landschaft und auf maroden Straßen brauchten wir neun Stunden.

Übernachtet haben wir in einem kleinen Hotel-Restaurant an der Durchgangsstraße. Es gab einen Wachmann, der nachts auf unser Auto aufpasste, da wir zu hoch waren, um in den Hof zu fahren. Am nächsten Morgen begrüßten uns rosa Regenwolken.

Ich hatte es vorher nicht bemerkt, aber hier gehörten wir zu den Riesen. Beim Zähneputzen konnte ich im Spiegel nur meine Brust sehen. Augenbrauen oder wuchernde Barthaare im Gesicht zu zupfen war eine Qual für die Knie und sah von der Seite ziemlich seltsam aus. Die Arme hielt ich übrigens nicht aus kosmetischen Gründen hoch. Das Handy war auf Augenhöhe, damit der Blickwinkel stimmte.

Kurz vor der Hauptstadt Tegucigalpa sind wir dann endlich doch noch auf die Autobahn gekommen und konnten eine gute Straße ohne Schlaglöcher und mit Asphaltdecke befahren.

Honduras investiert derzeit viel Geld in den Ausbau der Straßen. Je näher man der Hauptstadt kommt, desto mehr Baustellen gibt es. Die logische Konsequenz: In Tegucigalpa standen wir an einer Großbaustelle lange im Stau. Ein Hoch auf die Straßenhändler, die frische Backwaren an die wartenden Autofahrer verkauften – Krapfen mit Zucker, noch warm und sehr lecker.

Nach einer weiteren Übernachtung fuhren wir gleich früh am Morgen über die Grenze nach Nicaragua. Dieser Grenzübergang machte uns wegen seiner vielen Vorschriften und komplizierten Abläufe die meisten Sorgen.

Bevor wir jedoch zu Nicaragua kommen, möchte ich noch eine Geschichte zu unserem Hotel in dieser Nacht erzählen. In Google Maps und in iOverlander war es mit einem vernünftigen Preis und sauberen Zimmern inklusive Klimaanlage beschrieben – also eigentlich perfekt für uns. Vor Ort fanden wir es allerdings seltsam, dass es schlicht eine Reihe von Garagen war, über denen im ersten Stock jeweils ein Zimmer lag. Die Señora an der „Rezeption“ beziehungsweise Putzkammer war erstaunt, dass wir die Nacht bleiben wollten, und fing an, die Stunden an ihren Fingern abzuzählen. Schließlich gab sie auf und rief ihren Chef an. Nachdem der Preis von 20 US-Dollar geklärt war, zeigte sie uns unser Zimmer. Zugang war nur durch das offene Garagentor und über die Stufen hinauf zum Zimmer möglich. Unser Ducato passte zwar nicht in die Garage, stand aber im abgeschlossenen Hof.

Eigentlich hätte uns der Name „Heart Hotel“ schon ein Hinweis sein können. In der Garage hing ein Schild mit der Preisliste für drei Stunden. Zusätzlich gab es einen Briefkastenschlitz, durch den man das Geld einwerfen konnte. Erst dann durfte man an der Rezeption klingeln, woraufhin das Geld von der anderen Seite entnommen und das Garagentor geöffnet wurde. Wie soll ich es ausdrücken: Den Rest des Abends gab es eine Vielzahl von sich öffnenden und schließenden Garagentoren. Wir fanden es sehr lustig, dass wir es nach über 40 Jahren Ehe auch einmal in ein Stundenhotel geschafft hatten – und dort ungestört geschlafen haben.

Zur besseren Einschätzung: Das war kein Rotlichtviertel, und nirgendwo standen „Working Girls“ herum. Auf der weiteren Reise sind uns noch viele dieser Hotels aufgefallen, und wir haben uns gefragt, woher ein so großer Bedarf an Stundenhotels kommt. Unsere Erklärung ist einfach und geht über Affären oder käuflichen Sex hinaus: Wenn man die kleinen Häuser und Hütten sieht, in denen oft drei Generationen zusammenleben, und bedenkt, dass die Kirche hier einen großen Einfluss hat, ist es durchaus vorstellbar, dass verheiratete und unverheiratete Paare sich diesen Luxus einfach mal gönnen.

Nicaragua

Der Grenzübergang war wie die anderen: langsam und kompliziert, aber mit Hilfe der Beamten gut zu bewältigen. Wir standen versehentlich an einem falschen Schalter an. Daraufhin kam ein junger Beamter, der eigentlich LKWs kontrollieren sollte, und erklärte mir die Prozedur so oft, bis ich sie mit meinem schlechten Spanisch verstanden und auswendig konnte. Die Beamtin, die das Auto kontrollierte, interessierte sich am meisten für unsere Aufkleber und Sticker der Nationalparks und meinte, es sei ein sehr schönes rollendes Haus (Casa Rodante). Ich habe mich kaum getraut, mit ihr ins Auto zu steigen – sie klein und zierlich, garantiert nur ein Viertel meines Gewichts. Auf dem engen Raum im Auto kam ich mir vor wie der „weiße Riese“.

Kurz hinter der Grenze wird man von Versicherungsvertretern abgepasst und kann ganz einfach am nächsten Obststand eine Autoversicherung abschließen.

Der Norden Nicaraguas ist trockener als Honduras, aber es gibt viele subtile Unterschiede. Wo in Honduras noch Müll an den Straßen lag, war Nicaragua blitzblank. Und wo der Zahn der Zeit an den Schulgebäuden unserer bisherigen Reiseorte genagt hatte, waren die Schulen in Nicaragua neu und top gepflegt.

Unsere erste Nacht verbrachten wir in einer Bed-&-Breakfast-Pension, die einen Innenhof mit Mangobaum hatte. Die Gästezimmer lagen zur Straßenseite hinaus, und beim Fotografieren fiel uns gleich das nächste Hotel ins Auge: „Brunnen der Leidenschaft – Fuente de Pasión“.

Landstriche mit industrieller Landwirtschaft, etwa Reis oder Mais, wechselten sich ab mit kleinen Höfen, die nur ihre fünf Bananen- und Mangobäume und ein paar Hühner hatten.

Auch hier wichen wir von der Hauptroute der Touristen ab, um den großen Grenzübergang nach Costa Rica zu vermeiden, und fuhren östlich am Lago Cocibolca entlang in Richtung Grenze. Dabei kamen wir an endlosen Weiden vorbei, mit Bäumen, die uns schon langsam auf den Dschungel und Costa Rica einstimmten.

Das Einzige, was uns hier nicht gefallen hat: Entlang dieser Straße standen mehrfach Menschen, die Papageien, Gürteltiere oder kleine Kapuzineraffen zum Kauf anboten. Die Gürteltiere waren tot, sie werden gegessen. Papageien und Äffchen hingegen wurden lebendig als Haustiere angeboten. Sie werden als Babys ihren Müttern oder als Küken aus den Nestern geraubt und dann so stark auf Menschen geprägt, dass man sie nicht mehr auswildern kann.

Unsere letzte Nacht in Nicaragua verbrachten wir in einer Pension direkt am See. Es war ein Holzhaus auf Stelzen, falls der Wasserspiegel steigt, umgeben von einem Dschungelgarten. Die Bodendielen hatten zentimeterbreite Ritzen, und die Besitzerin meinte, wir sollten nachts das Licht nicht einschalten, damit die Moskitos nicht hereinkommen. Wundersamerweise habe ich aber den Nachmittag auf der Veranda und auch die Nacht ohne einen Stich überlebt.

Costa Rica

Der Grenzübertritt nach Costa Rica war erstaunlicherweise nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt hatte. Die Ausreiseformalitäten in Nicaragua waren schnell erledigt. Man öffnete sogar extra einen neuen Schalter für uns und rief uns nach vorn. So konnten wir an den Einheimischen und den amerikanischen Touristen vorbeigehen, die einen Ausflug nach Nicaragua gemacht hatten. Das war fast schon peinlich, und ich fragte mich ernsthaft, ob wir so alt aussahen. Nach einer weiteren Autokontrolle (keine Ahnung, warum bei der Ausreise) waren wir fertig.

Hundert Meter weiter begann Costa Rica, doch es gab weder Schilder noch Markierungen auf dem Boden, die den Ablauf erklärten. Da gerade an der Fumigation (das Auto wird mit Desinfektionsmittel besprüht) nichts los war, fuhren wir zuerst dorthin und gingen anschließend zu den Grenzbeamten. Schon der Beamte an der Passkontrolle war nur bedingt motiviert, und der zuständige Mitarbeiter für das Import Permit (TIP) war erst einmal frühstücken. Kein Zettel, keine Information, kein Englisch – nichts.

Wir saßen also dort und warteten. Mittlerweile trafen die LKW-Transitfahrer ein und fragten uns nach den nächsten Schritten für das TIP. Fachkundig aussehen bei völliger Ahnungslosigkeit: Check! Im Gegensatz zu den Grenzbeamten sprachen sie sehr gutes Englisch.

Interessant war der Automat für die Touristensteuer an der Grenze. Er sah aus wie ein Geldautomat, nahm Kreditkarten und funktionierte auf Spanisch, Englisch und Französisch. Natürlich kann man nicht erwarten, dass überall Englisch gesprochen wird. Aber hier, in einem Land, dessen größte Einnahmequelle der Tourismus ist, hätte ich einfach mehr Aufgeschlossenheit erwartet.

Wie Ihr seht hat uns die Regenzeit jetzt so richtig eingeholt.

Wie überall kann man an den Häusern und an den Wohnvierteln mit Zaun (Gated Communities) den Lebensstandart und den Einfluss der US Amerikanischen Expats erkennen.

Dazwischen Kilometer lange Strecken an Palmöl-Plantagen vorbei, wenigstens gab es wieder interessante Schilder.

Die „Alpen“

Wir fuhren in Richtung San José. Der Weg führte uns über eine Bergkette. Nach der zweiten Kurve war ich mir nicht mehr sicher, ob wir nicht durch ein Wurmloch gefahren und irgendwo im Allgäu wieder herausgekommen waren. Selbst das Wetter erinnerte an unsere Erfahrungen während der Motorradtouren in den Alpen.

San Jose

In der Hauptstadt fanden wir ein tolles Hotel, sozusagen im Botschaftsviertel. Jedes Zimmer beziehungsweise Apartment war ein eigenes Gebäude auf einem eigenen Level am Hang, mit Terrasse und viel Grün dazwischen. Hier gab es die lautesten Zikaden, die ich je gehört habe. Wenn sie richtig loslegten, klingelten mir die Ohren.

In Costa Rica wird viel getan, um die Natur und die Tiere zu schützen. Ich habe immer wieder gelesen, dass viele Freiwillige aus aller Welt in den „Refugios de Animales“ ehrenamtlich arbeiten, um ihren Beitrag zu leisten. In der Nähe von San José besichtigten wir eine Tierauffangstation. In der Cafeteria saßen tatsächlich Volontäre aus Deutschland, Frankreich und den USA in einer Besprechung.

In dieser Tierauffangstation werden verletzte Wildtiere aufgepäppelt und anschließend ausgewildert. Leider gibt es aber auch Tiere, die nicht mehr freigelassen werden können – sei es, weil sie verletzt sind oder weil sie zu stark auf Menschen geprägt wurden und nicht mehr allein überleben könnten. Diese Tiere bekommen hier Futter und Pflege. Es ist nicht ideal, aber das Beste, was man unter den gegebenen Bedingungen tun kann.

Die beiden Katzen waren übrigens zur Wiederauswilderung bestimmt: ein Ozelot (schlafend und entspannt) und ein kleinerer Berg- oder Baumozelot, der es kaum erwarten konnte. Den Zaun habe ich retuschiert, deshalb ist das Bild etwas unscharf.

Jaco

Nach den Bergen ging es wieder ans Meer, in eine wunderschöne Bucht mit absolutem Karibik-Flair – allerdings auf der Pazifikseite. Das war uns aber gerade recht, denn die Atlantikseite hatte durch Stürme stark mit Algen am Strand zu kämpfen.

Am Parkplatz gab es einen kleinen Stand, der frisches, geschältes und geschnittenes Obst verkaufte. Normalerweise treiben sich immer Katzen und Hunde um die Essensstände herum, in der Hoffnung, etwas abzubekommen. Selbst beim Obst hatten sich Liebhaber gefunden – für uns ungewöhnlich groß, aber sehr fotogen. Selbstverständlich leisteten wir unseren Obolus.

Savegre de Aguirre

Unsere letzte Nacht in Costa Rica verbrachten wir in einem sehr typischen Surferhotel. Es war voll mit jungen Leuten, jung gebliebenen Späthippies und Menschen, die einfach nur ihre Ruhe haben wollten. Es gab eine Gemeinschaftsküche mit großem Herd und Kühlschrank – perfekt für alle, die länger bleiben und nicht ständig ins Restaurant gehen wollen. Trotzdem kostete die Nacht stolze 40 US-Dollar.

Die „jungen“ Surferboys würdigten uns „Alte“ keines Blickes; nicht einmal Grundlagenhöflichkeit wie ein „Hi“ oder „Hello“ war möglich. Lang ausgestreckt auf den Sofas, mit Kopfhörern abgeschottet, damit sich bloß niemand dazusetzen konnte. Beim Frühstück am Esstisch kamen wir dann mit einer allein reisenden Frau aus Kanada ins Gespräch. Und wie sollte es anders sein: Natürlich sprachen wir auch über die Politik der USA und ihre Auswirkungen auf Kanada und Europa. Die Samthandschuhe waren weg. Rings um uns herum wurden plötzlich die Kopfhörer aus den Ohren gezogen, und die Finger über den Handys standen still. „Der Lauscher an der Wand …“

Der Strand war sehr schön, aber das Wetter spielte einfach nicht mit: über 30 Grad, schwül und stürmisch. Das war nicht die Art von Bedingungen, bei denen wir noch länger hätten bleiben wollen.

Wie schon Guatemala, sind wir Costa Rica auf dieser Reise einfach nicht gerecht geworden. Ein Grund mehr nochmal hierher zu kommen.

Panama

Der Grenzübergang nach Panama gehörte wieder zu den eher interessanten Erlebnissen. In der Stadt gab es eine große Kreuzung, an der die Gebäude der Grenzbehörden standen: Auf der rechten Seite war noch Costa Rica, auf der linken begann bereits Panama – bei einem Verkehrsaufkommen wie am Frankfurter Flughafen. Wären wir eine Straße vorher links abgebogen, wären wir ohne jegliche Kontrolle und Formalitäten in Panama gewesen. Das funktioniert allerdings nur bis zur nächsten Polizeikontrolle.

Auch hier hatten wir wieder einen „Helfer“, was durchaus Vorteile hatte. Doch die Sache mit der Versicherungspolice (siehe Kapitel Grenzübergänge) hat mir eine Weile zu denken gegeben.

Unser erster Halt war in der Nähe von David, in einer kleinen Bed-&-Breakfast-Pension. Die Landschaft bot nicht viel, aber die Zimmer waren sehr gepflegt und von der Besitzerin und ihrem Bruder liebevoll gestaltet.

Las Lajas (Little Italy)

Und da wir nun in Panama angekommen waren, fiel der Zeitdruck endlich von uns ab. Wir suchten uns einen kleinen Ort am Pazifik, um ein paar Tage durchzuatmen. Es war ein sehr schönes Bed-&-Breakfast mit gehobenem Standard.

Der Ort Las Lajas liegt etwa acht Kilometer vom Meer entfernt. Die Küste ist hier sehr flach, und Stürme können das Wasser weit ins Land hineintragen. Beim Durchqueren des Ortes fiel uns auf, dass es an jeder Ecke Pizza oder italienisches Eis gab. Da auch unsere Bed-&-Breakfast-Gastgeber aus Italien stammten, fragten wir nach. Die Antwort war nicht überraschend: Nach dem Krieg hatte sich hier eine Gruppe italienischer Auswanderer niedergelassen.

Wenn man durch die Straßen des Ortes fährt, wirken die Eindrücke zum einen europäisch vertraut und zum anderen völlig fremd. Die Kultur und die Farben der Einheimischen haben sich im Laufe der Jahre mit der Kultur der Einwanderer zu einem bunten und beeindruckenden Mix vereint. Selbst die beiden größeren „Supermercados“ in chinesischem Besitz fügten sich nahtlos ein.

Die Straße zum Strand war unbefestigt und führte durch Felder, Weiden und an einer schönen Lagune mit weißen Ibissen vorbei. Von den flinken Vögeln ist mir leider noch kein Foto gelungen.

Der Pazifik ist einfach überwältigend. Den ganzen Strand entlang gibt es Cabañas, in denen man sich für kleines Geld in den Schatten legen kann. Allerdings war zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren, absolut nichts los. Ich habe es, glaube ich, schon ein paarmal erwähnt: Regenzeit bedeutet sehr dramatische Auftritte. Auch das Schwimmen war eher so: na ja. Die Wellen sind tatsächlich so hoch, wie sie aussehen.

Valle de Anton

Und wieder einmal suchten wir einen Weg in die Berge, um der Hitze zu entkommen. Der kleine Ort liegt in einem Vulkankrater. Es gibt zahlreiche Wandertouren am Kraterrand und eindrucksvolle Aussichten. Leider nicht nur suboptimal in der Regenzeit, sondern auch so steil und anstrengend, dass ich passen musste. Ein paar Bilder für einen ersten Eindruck habe ich aber dennoch mitgenommen.

Panama Stadt

Unser erster Weg führte uns zur „Overland Embassy“. Diese Firma hat sich auf Reisende spezialisiert, die sich selbst und ihr Auto transportieren wollen. Sie übernimmt den gesamten bürokratischen Ablauf (Einfuhr, Ausfuhr, Versicherung, TIP), ebenso die Beschaffung eines Containers, die Suche nach einem Container-Buddy und schließlich auch die Buchung des Platzes auf dem Schiff.

Wir konnten unser Auto auf dem firmeneigenen, abgeschlossenen Grundstück stehen lassen, das gleichzeitig als Campingplatz diente. Alle, die verschiffen wollten oder gerade angekommen waren, fanden hier einen Platz. Es gab eine Gemeinschaftsküche und schöne Badezimmer.

Auch wenn der Himmel mit den vielen Wolken den Eindruck erweckt, es sei kühl und angenehm, ist das Gegenteil der Fall. Es ist extrem heiß, über 30 Grad, und die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch. Das größte Übel: Auch nachts kühlt es nicht ab. Die Hitze und ein Bett mit nur 1,40 Meter Breite hält auf Dauer keine Beziehung aus – also zogen wir in ein Hotel um.

Natürlich gab es trotz allem noch ein paar bürokratische Dinge, die wir selbst erledigen mussten. Zum einen mussten Fehler im Temporären Import Permit (TIP) ausgebessert werden. In der Zulassungsstelle gibt es dafür sogar einen eigenen Schalter. Wir hatten zwar wie die Luchse darauf geachtet, dass die Fahrgestellnummer stimmt und nicht etwa Hyundai statt Hymer oder Ducato eingetragen ist. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass jemand etwas falsch aus dem Pass abschreibt. So wurde aus Antje „Autie“ und aus der Staatsangehörigkeit „Deutsch“ plötzlich „Amerikanerin“. Ich! Ausgerechnet ich!

Am Ende war es aber blitzschnell erledigt. Kaum hatten wir das Gebäude betreten, kam ein Mitarbeiter auf uns zu und fragte auf Englisch: „Änderungen im TIP?“ Nachdem wir das bestätigt hatten, führte er uns direkt zum richtigen Schalter. Das Ganze war in fünf Minuten erledigt.

Zu unserem Wunschtermin ließ sich kein Container-Buddy finden. Ja, ich weiß, die Erklärung kommt spät, aber hier passt sie besser. Für unser Auto brauchten wir wegen der Höhe einen großen Container (12 m). Trotzdem mussten wir den Dachlukenventilator abschrauben und das Loch mit einem Stück Plastik und Duct-Tape abdichten. Das Auto ist nur sechs Meter lang, sodass noch ein zweiter Wagen mit in den Container passte. Ein Auto mit Dachzelt oder ein kleiner Van gehen problemlos mit hinein. Teilt man sich den Container, teilt man sich eben auch die Kosten – ein klarer Vorteil für beide Seiten.

Hätten wir auf unserem ursprünglichen Termin bestanden, wären die Containerkosten in voller Höhe angefallen. Das hätte rund 1.700 € mehr bedeutet, als wir eingeplant hatten. Also machten wir eine Rechnung auf: Wie lange wollen wir noch ein Hotel bezahlen, bis die Kostenvorteile eines geteilten Containers aufgebraucht sind? Hinzu kam die Gefahr, dass sich auch später niemand finden würde. Unser erster Schritt war deshalb der Umzug in ein deutlich günstigeres Airbnb mit Küchenzeile. Die endgültige Entscheidung, wie es weitergehen sollte, verschoben wir übers Wochenende hinaus. Glücklicherweise meldete sich die Overland Embassy drei Tage später: Sie hatten einen Container-Buddy für uns, allerdings eine Woche später als geplant. Kein Problem – Zeit hatten wir genug.

Sobald der Verschiffungstermin feststand, konnten wir das Auto bei der Polizei vorstellen, um die notwendigen Papiere für die Einfuhr nach Kolumbien zu bekommen. Das Ganze war eine echte Tagesaktion: Mit dem Uber zum Auto bei der OvE, von dort mit dem Wagen zur Polizeistelle fahren, Nummer ziehen und nach einiger Wartezeit die Kontrolle durch die Beamten abwarten. Danach ging es über die breite, stark befahrene Straße zu einem anderen Polizeigebäude, um sich erneut anzumelden. Dort prüfte eine Sachbearbeiterin die Unterlagen und die anwesenden Personen. Bearbeitungszeit: sechs Stunden. Am Nachmittag konnten wir die Papiere abholen.

Panama-Stadt ist eine sehr moderne Metropole. Es gibt riesige Malls, in denen man so gut wie alles kaufen kann. Wir brauchten noch die Flugtickets von Panama nach Cartagena. Außerdem hatten wir für Dezember bereits unseren „Heimaturlaub“ gebucht, doch die App der COPA Airlines ließ uns keine Sitzplätze reservieren. In der ersten Mall ließ uns die Dame im COPA-Büro abblitzen: Sitzplatzreservierungen seien angeblich nur direkt am Flughafen möglich. Erst in der zweiten Mall – der nobleren mit Gucci, Chanel, Hilfiger, Adidas und Co. – konnte uns eine Mitarbeiterin schließlich Sitzplätze reservieren und den Flug nach Kolumbien buchen.

Der letzte Punkt, den wir noch erledigen wollten, war die Gelbfieberimpfung. Es ist eine Impfung mit einem Lebendvirus. Bei Kindern und älteren Menschen ab 60 sollte man sie wegen der erhöhten Gefahr von Nebenwirkungen gut abwägen. In Ecuador ist sie jedoch Pflicht, und in Kolumbien gab es gerade einen größeren Gelbfieberausbruch. Also fuhren wir zur offiziellen Impfstelle. Dort lehnten sie uns wegen des Alters rundweg ab. Dafür bekamen wir eine Bescheinigung, mit der wir theoretisch nach Ecuador hätten einreisen können.

Kurze Ergänzung: In Cartagena erfuhren wir, dass sich die Situation mit dem Gelbfieber in Kolumbien zugespitzt hatte. Und da mich ohnehin jede Mücke im Umkreis von 100 Kilometern sticht, wollten wir das Risiko einfach nicht eingehen. Bewaffnet mit einer schriftlichen Versicherung, dass wir das Risiko kennen und die Verantwortung selbst übernehmen, hat es dann in Cartagena doch noch geklappt. Nebenwirkungen? Keine – nicht einmal die Einstichstelle tat weh.

Der ältere Stadtkern von Panama ist sehr eng, und die Altstadt ist großartig. Statt Häuser abzureißen und Schnellstraßen hindurchzubauen, wurden die Autobahnen einfach draußen im Meer errichtet. Das ist absolut eindrucksvoll.

Der Blick mit der Altstadt im Rücken auf das moderne Panama.

Und die lebendige und bunte Altstadt.

Im Hintergrund des blühenden Baumes sieht man die elegant geschwungene Brücke „Puente de las Américas“ über den Panamakanal.

Als wir in diesem Straßencafé saßen, waren wir beide so nass geschwitzt, als hätte uns jemand mit Wasser übergossen. Es ist schlicht eine Zwickmühle: Die Sonne ist so stark, dass man trotz Wolken aufpassen muss, und auf der anderen Seite können die mit Sonnenmilch verstopften Poren bei der hohen Luftfeuchtigkeit überhaupt nicht mehr atmen. Alles geht nur noch ganz langsam und mit vielen Pausen zum Trinken. Seufz – altersgerecht eben.

Panama Kanal

Für mich war das ein echtes Highlight. Es gibt ein großes Besucherzentrum mit einem IMAX-3D-Kino, in dem ein Film über die Geschichte des Kanals und seinen Bau gezeigt wird. Sicher haben wir alle im Geschichtsunterricht davon gehört, doch mir war nicht bewusst, welchen hohen Preis die Arbeiter beim Bau zahlen mussten. Gelbfieber und Malaria kosteten Tausende von ihnen das Leben. Die Einnahmen flossen an die Kolonialmächte, nicht an Panama.

Seit der Kanal tatsächlich im Besitz von Panama ist, wurde er bereits einmal erweitert, um größere Schiffe bedienen zu können, und eine weitere Erweiterung ist derzeit im Bau. Panama verdient jährlich rund 3,5 bis 5 Milliarden US-Dollar mit dem Kanal. Das entspricht etwa 4 % des Bruttoinlandsprodukts.

Ihr könnt euch also vorstellen, mit welcher Begeisterung die Panameños auf Trumps Truppen und seine Ankündigung reagierten, den Kanal wieder unter US-Herrschaft stellen zu wollen. Seit sehr langer Zeit habe ich zum ersten Mal wieder „Yankee Go Home“-Plakate gesehen.

Der längste Teil des Kanals ist eigentlich ein großer Stausee. So eng wie auf den folgenden Bildern mit Kanalwänden und Schleusen geht es tatsächlich nur an den beiden Enden zu.

Die großen Loks, die die Schiffe durch den Kanal ziehen, heißen „Mules“. Der Name geht auf die Maultiere zurück, die diese Arbeit ursprünglich verrichteten.

Panama-Stadt ist eine sehr schöne, aber auch sehr hektische Stadt. So viel Gehupe im Straßenverkehr kannten wir bisher nur aus Kairo. Selbst Italien in den 70ern war ruhiger. Die Angestellten in den Malls wirkten oft ungeduldig und genervt, wenn wir ihr Spanisch nicht sofort verstanden. Bei den Behördengängen änderte sich das jedoch schnell, sobald sie uns als Deutsche identifizierten. Einmal ließen sie sogar eine Amerikanerin warten und zogen uns vor.

Im Hotel schauten wir ein wenig Fernsehen. In einer Nachrichtensendung hörte ich einen Moderator von FOX News, der sich fragte, wer denn nicht gerne in Amerika leben wolle. Na ja, mir würden da schon ein paar einfallen.

Die Verschiffung

So, nun war es endlich soweit. Allerdings berichte ich hier nur aus zweiter Hand: Ich blieb in Panama-Stadt, während Rainer zum karibischen Ende des Kanals nach Colón fuhr. Die Chefin der Overland Embassy hatte den Termin zum „Verpacken“ der Autos im Hafen von Colón auf 6:00 Uhr morgens gelegt. Daher war Rainer bereits am Abend zuvor losgefahren, um nicht mitten in der Nacht erst zum Parkplatz der Overland Embassy und dann weiter nach Colón fahren zu müssen.

Das Atlantikende des Kanals sieht nicht viel anders aus als das Ende in Panama-Stadt, allerdings ist Colón nicht ganz so gepflegt.

Die Autos wurden mit einem Abschlepptransporter auf die Höhe des Containers gebracht, eingefahren und fest verzurrt. Wie die erwachsenen Männer, nachdem sie die Vorderachse an den Halterungen im Container fixiert hatten, am Auto vorbei wieder hinauskamen, ist mir ein Rätsel – aber es hat geklappt.

Container zu, und ab aufs Schiff. Zwei Tage später stiegen wir in ein Flugzeug nach Cartagena.

Wir haben einen ganzen Kontinent bereist. Es war so aufregend, so unglaublich, so atemberaubend schön. Es gibt kein Land in Nordamerika, das ich nicht ein zweites Mal bereisen möchte – mit einer Ausnahme, die ich momentan schweren Herzens aus politischen Gründen mache.

Nun geht es auf einen Kontinent, den ich noch nie betreten habe und von dem ich nur eine vage Vorstellung habe. Ich freue mich sehr darauf, all die belastenden Vorurteile über Bord werfen zu können und Land und Leute wirklich kennenzulernen.

Danke, dass ich unsere Erlebnisse und Abenteuer mit euch teilen darf. Bleibt dran – bald gibt es neue Geschichten aus Südamerika.

Antje und Rainer